2016/03/07

刺子袢纏ならお任せ下さい。祭袢纏としても最高!

これも刺子袢纏の消防用です。

通常は黒に赤線なんですが、こんな色の消防袢纏もあります。

刺子生地といえば、消防袢纏が代表的ですが、最近はお祭りの時にも刺子で作られることもあります。

藤崎八幡宮の秋季例大祭では一般勢子さんは綿の生地で、役員の方々は刺子で揃えられたり。

参加者約300人分すべて刺子の袢纏というところもあります。

やはり生地代などが一般の綿の生地より高くなりますし、縫製もどのミシンでもできるというものではないので、お値段が高くなる傾向にはなります。

でも、完成品はやはり存在感がすごいです。

色落ちしていくほど味がでてきます。

ちょっと人とは違った袢纏とお考えの方にはぜひおすすめです。

出せる色数が少ないことも逆に渋い!

これも刺子袢纏の消防用です。

通常は黒に赤線なんですが、こんな色の消防袢纏もあります。

刺子生地といえば、消防袢纏が代表的ですが、最近はお祭りの時にも刺子で作られることもあります。

藤崎八幡宮の秋季例大祭では一般勢子さんは綿の生地で、役員の方々は刺子で揃えられたり。

参加者約300人分すべて刺子の袢纏というところもあります。

やはり生地代などが一般の綿の生地より高くなりますし、縫製もどのミシンでもできるというものではないので、お値段が高くなる傾向にはなります。

でも、完成品はやはり存在感がすごいです。

色落ちしていくほど味がでてきます。

ちょっと人とは違った袢纏とお考えの方にはぜひおすすめです。

出せる色数が少ないことも逆に渋い!

先日、作成させていただきました。

腕章です。

ビニールで外側を覆っていますので、水濡れや汚れにも強いです。

腕章のご依頼も数枚から、数百枚と数もいろいろですので、お値段もまちまちです。

最近はインクジェット印刷のものも多く、その場合、色数は何色でもお値段には影響しません。

多色や作成枚数が少ない時はインクジェットをおすすめしています。

左右の紐で結ぶタイプやボタン式が一般的です。

催しやお祭りなどでも、スタッフが一目瞭然ですので、派手な色で作られることをおすすめします。

先日、作成させていただきました。

腕章です。

ビニールで外側を覆っていますので、水濡れや汚れにも強いです。

腕章のご依頼も数枚から、数百枚と数もいろいろですので、お値段もまちまちです。

最近はインクジェット印刷のものも多く、その場合、色数は何色でもお値段には影響しません。

多色や作成枚数が少ない時はインクジェットをおすすめしています。

左右の紐で結ぶタイプやボタン式が一般的です。

催しやお祭りなどでも、スタッフが一目瞭然ですので、派手な色で作られることをおすすめします。 迫力満点ですね!

いつもお世話になっている「熊本新町獅子保存会」の皆様の獅子舞です。

熊本市出初式での獅子舞披露を激写です。

一月のブログでチラッとご紹介しましたが、本日は画像盛沢山です。

「熊本新町獅子保存会」様はいつも会旗などでお世話になっております。

毎年恒例の藤崎八幡宮秋季例大祭の時には弊社丸本本店にもお越しいただいて、獅子舞を披露していただいています。

迫力満点ですね!

いつもお世話になっている「熊本新町獅子保存会」の皆様の獅子舞です。

熊本市出初式での獅子舞披露を激写です。

一月のブログでチラッとご紹介しましたが、本日は画像盛沢山です。

「熊本新町獅子保存会」様はいつも会旗などでお世話になっております。

毎年恒例の藤崎八幡宮秋季例大祭の時には弊社丸本本店にもお越しいただいて、獅子舞を披露していただいています。

二頭のの獅子と祭囃子の太鼓と笛は見ていて、いつも楽しい思いをさせていただいております。

二頭のの獅子と祭囃子の太鼓と笛は見ていて、いつも楽しい思いをさせていただいております。

獅子を操られている方はいつも汗びっしょりで大変そうですが、

獅子はまるで生きているかのように、繊細な動きです。

獅子を操られている方はいつも汗びっしょりで大変そうですが、

獅子はまるで生きているかのように、繊細な動きです。

そら、お子ちゃまは泣いて当然ですね。

今年もお待ちしております。

そら、お子ちゃまは泣いて当然ですね。

今年もお待ちしております。

どうも、ありがとうございました。

ちなみに獅子頭の入った、又引きや腹かけなんかも弊社で作成可能ですので、皆様何卒よろしくお願いします。

どうも、ありがとうございました。

ちなみに獅子頭の入った、又引きや腹かけなんかも弊社で作成可能ですので、皆様何卒よろしくお願いします。 どうです?

綺麗でしょ。

これは法被の身と袖の部分です。

染め上げた後に乾燥させてます。

袖の部分の生地は身の端っこを使います。

身も袖も同じタイミングで染めないと色が微妙に違ってきたりします。

同じ染料、同じ時間で乾燥させたとしても、温度や湿度で発色がかわってしまいますので、基本的に同じタイミング、同じ条件で染めます。

別けあって、別で染めたとして、同じような天候でも、時間を空けたり、次の日に別で染めたりすると、身と袖の色が合わない!なんてことになってしまいます。

こちらの法被は合志市の笹原自治会のご注文で先日作らせて頂いた法被ですが、笹をイメージした緑色がとてもよく出ました。

背中の竹と笹のデータ作成にはちょっとだけ苦労しましたが、とても良い出来上がりになりました。

自治会の秋祭りや催しの時に着用されていらっしゃるとのことでした。

最近、自治会単位での法被のご注文が結構あります。

お祭りはもちろんですが、廃品回収や、地域の清掃、ボランティアなんかの時にもおそろいの法被を着られるようです。

各自バラバラの恰好よりも、法被やTシャツなんかでお揃いの恰好してるとそれだけで士気がたかまりますもんね。

見ているほうも同じく統一感があって、気持ちいいものです。

どうです?

綺麗でしょ。

これは法被の身と袖の部分です。

染め上げた後に乾燥させてます。

袖の部分の生地は身の端っこを使います。

身も袖も同じタイミングで染めないと色が微妙に違ってきたりします。

同じ染料、同じ時間で乾燥させたとしても、温度や湿度で発色がかわってしまいますので、基本的に同じタイミング、同じ条件で染めます。

別けあって、別で染めたとして、同じような天候でも、時間を空けたり、次の日に別で染めたりすると、身と袖の色が合わない!なんてことになってしまいます。

こちらの法被は合志市の笹原自治会のご注文で先日作らせて頂いた法被ですが、笹をイメージした緑色がとてもよく出ました。

背中の竹と笹のデータ作成にはちょっとだけ苦労しましたが、とても良い出来上がりになりました。

自治会の秋祭りや催しの時に着用されていらっしゃるとのことでした。

最近、自治会単位での法被のご注文が結構あります。

お祭りはもちろんですが、廃品回収や、地域の清掃、ボランティアなんかの時にもおそろいの法被を着られるようです。

各自バラバラの恰好よりも、法被やTシャツなんかでお揃いの恰好してるとそれだけで士気がたかまりますもんね。

見ているほうも同じく統一感があって、気持ちいいものです。

どうです?

とっても綺麗じゃないですか?

工場のほうで、ちょうどお祭り用の反応染め袢纏を染めているところに遭遇しましたので、パシリしてみました。

赤と黒のコントラストと獅子毛の柄がかっこいいですよね。

どうです?

とっても綺麗じゃないですか?

工場のほうで、ちょうどお祭り用の反応染め袢纏を染めているところに遭遇しましたので、パシリしてみました。

赤と黒のコントラストと獅子毛の柄がかっこいいですよね。

背中の大紋は「祭」です。

祭り袢纏は既製品もありますが、やっぱり、襟の名入れと好きなデザインと色を選べるから誂えのほうが断然いい感じです。

背中の大紋は「祭」です。

祭り袢纏は既製品もありますが、やっぱり、襟の名入れと好きなデザインと色を選べるから誂えのほうが断然いい感じです。

既に染料で染めてありますが、次の工程でアルカリペイストを塗って色止めします。

出来上がりまで、もうすぐですよ。

既に染料で染めてありますが、次の工程でアルカリペイストを塗って色止めします。

出来上がりまで、もうすぐですよ。 本日、山鹿の「雨乞い太鼓保存会」様の法被を納めさせていただきました。

法被完成品の写真を撮り忘れていましたので、急遽、ご自宅で撮影させていただきました。

お話を伺うと、「雨乞い太鼓」はこちらの地域に昔からあるそうです。

日照りが続いた時に田畑に恵みの雨をと祈願して叩かれたそうです。

法被のデザインはベース色に雨の青と、腰がらに降り注ぐ「雨」をイメージし、白抜き柄を入れてあります。

近々、山鹿「八千代座」でも太鼓を披露されるということです。

ステージでも映えるといいです。

法被制作には最終的に身と袖と襟を縫製して完成させます。

工場の縫製スタッフが身丈や身幅をチェックしながら、ミシンで丁寧に仕立て上げます。

一般的に多いデザインは、身の生地色をカラフルな色で染め、背中の大紋を白抜きします。

襟は目立つように黒で染め、団体名など好きな文字を入れます。

腰がらはお好みで入れたり、入れなかったりですね。

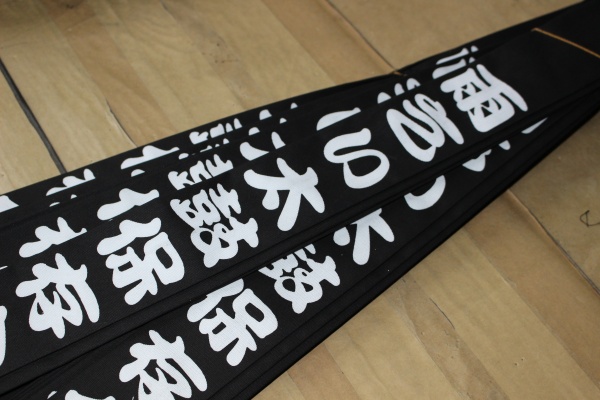

本日、山鹿の「雨乞い太鼓保存会」様の法被を納めさせていただきました。

法被完成品の写真を撮り忘れていましたので、急遽、ご自宅で撮影させていただきました。

お話を伺うと、「雨乞い太鼓」はこちらの地域に昔からあるそうです。

日照りが続いた時に田畑に恵みの雨をと祈願して叩かれたそうです。

法被のデザインはベース色に雨の青と、腰がらに降り注ぐ「雨」をイメージし、白抜き柄を入れてあります。

近々、山鹿「八千代座」でも太鼓を披露されるということです。

ステージでも映えるといいです。

法被制作には最終的に身と袖と襟を縫製して完成させます。

工場の縫製スタッフが身丈や身幅をチェックしながら、ミシンで丁寧に仕立て上げます。

一般的に多いデザインは、身の生地色をカラフルな色で染め、背中の大紋を白抜きします。

襟は目立つように黒で染め、団体名など好きな文字を入れます。

腰がらはお好みで入れたり、入れなかったりですね。

こちらの襟と

こちらの襟と

こちらの大紋の入った身と袖をつなぎ合わせます。

法被の身は正面と背中側の生地は一枚ものです。

肩のところで、曲げて、脇を縫い合わせていきます。

襟が付く、正面側は切り込みを入れ、襟を付けていきます。

昔も今はこの作り方はかわりません。

こちらの大紋の入った身と袖をつなぎ合わせます。

法被の身は正面と背中側の生地は一枚ものです。

肩のところで、曲げて、脇を縫い合わせていきます。

襟が付く、正面側は切り込みを入れ、襟を付けていきます。

昔も今はこの作り方はかわりません。 こちらは、いつもお世話になっております。株式会社 建吉組様の反応染め袢纏でございます。

熊本では恒例の藤崎八幡宮秋季例大祭に参加になられる時に、着用される袢纏です。

どうです?粋でしょ。

色ももちろんいいですが、デザインがいい!!

これぞ祭り袢纏ですね。

こちらは、いつもお世話になっております。株式会社 建吉組様の反応染め袢纏でございます。

熊本では恒例の藤崎八幡宮秋季例大祭に参加になられる時に、着用される袢纏です。

どうです?粋でしょ。

色ももちろんいいですが、デザインがいい!!

これぞ祭り袢纏ですね。

染めの袢纏は使えば、使い込むほど味がでて、風合いがよくなってきます。

さらに、こちらの袢纏は「シャンタン」という綿に折りが入った生地を使用していますので、とっても落ち着いた感じに仕上がります。

まさに大人の袢纏です。

染めの袢纏は使えば、使い込むほど味がでて、風合いがよくなってきます。

さらに、こちらの袢纏は「シャンタン」という綿に折りが入った生地を使用していますので、とっても落ち着いた感じに仕上がります。

まさに大人の袢纏です。

近くで見るとシャンタン独特の折りが見えますね。

近くで見るとシャンタン独特の折りが見えますね。

せっかく着るなら、こんな袢纏が私も着たいです。

せっかく着るなら、こんな袢纏が私も着たいです。 昨年11月の八代妙見祭りも今まで以上に大変盛り上がりました。

わたくしも休日を使って観覧させていただきました。

河原で馬を走らせる時に結構濡れます。

濡れたあと、少しでも風をしのげるようにと以前、刺子で長袢纏を作らせていただきました。

だいぶ、ご使用いただいて風合いもかなりいい感じです。

今回は袢纏の襟替えでしたが、襟は真新しすぎて、袢纏本体の色とかなり違ってました。

来年の妙見祭りまでには、ぜひぜひ着込んでいただいて、さらに味のある袢纏に進化させていただけるよう期待します。

昨年11月の八代妙見祭りも今まで以上に大変盛り上がりました。

わたくしも休日を使って観覧させていただきました。

河原で馬を走らせる時に結構濡れます。

濡れたあと、少しでも風をしのげるようにと以前、刺子で長袢纏を作らせていただきました。

だいぶ、ご使用いただいて風合いもかなりいい感じです。

今回は袢纏の襟替えでしたが、襟は真新しすぎて、袢纏本体の色とかなり違ってました。

来年の妙見祭りまでには、ぜひぜひ着込んでいただいて、さらに味のある袢纏に進化させていただけるよう期待します。