2016/02/08

幕やのぼりの保管方法は?

阿蘇市の光徳寺様に立ち寄らせていただきました。

昨年末に納めさせていただいた「南無妙法蓮華経」幟がありましやので、パシリとしてきました。

光徳寺様は敷地入口に約4メートルの大きな幟を左右に揚げてらっしゃいますが、この日は風がものすごく強かったので、降ろしていらっしゃいました。

神社の幟や宣伝用の幟などは揚げっぱなしのところもありますが、このように臨機応変に揚げ下げされるほうが断然、長持ちします。

雨に降られて濡れた状態で強風にさらされるのが、幟には一番ダメージになります。

色落ちもそうですが、生地の破れなどにもつながりますので、皆様お気を付けください。

しばらくしまわれる場合は、しっかり乾かした後に、保管されてください。

乾燥が甘いとすぐ、カビなどが生えてしまいます。

神社の幟や幕は大きいサイズののものも多いので、しっかり乾燥させるのは大変ですが、これらをきっちりやられていると、何十年でも色鮮やかに使用可能です。

各氏子様にお願いいたします。(神社幕の作り替えの時に日付を確認すると50年以上前に作られた幕なども時々、みかけます。保管をしっかりされると、それだけで長持ちします。)

染物屋の営業マンとしましては、時々、作り替えていただくほうが助かりますが、せっかく氏子の皆さんのご寄附で作られたものですので、長い間現役で活躍してもらえるほうが、作らせて頂いた私どものうれしいですね。

阿蘇市の光徳寺様に立ち寄らせていただきました。

昨年末に納めさせていただいた「南無妙法蓮華経」幟がありましやので、パシリとしてきました。

光徳寺様は敷地入口に約4メートルの大きな幟を左右に揚げてらっしゃいますが、この日は風がものすごく強かったので、降ろしていらっしゃいました。

神社の幟や宣伝用の幟などは揚げっぱなしのところもありますが、このように臨機応変に揚げ下げされるほうが断然、長持ちします。

雨に降られて濡れた状態で強風にさらされるのが、幟には一番ダメージになります。

色落ちもそうですが、生地の破れなどにもつながりますので、皆様お気を付けください。

しばらくしまわれる場合は、しっかり乾かした後に、保管されてください。

乾燥が甘いとすぐ、カビなどが生えてしまいます。

神社の幟や幕は大きいサイズののものも多いので、しっかり乾燥させるのは大変ですが、これらをきっちりやられていると、何十年でも色鮮やかに使用可能です。

各氏子様にお願いいたします。(神社幕の作り替えの時に日付を確認すると50年以上前に作られた幕なども時々、みかけます。保管をしっかりされると、それだけで長持ちします。)

染物屋の営業マンとしましては、時々、作り替えていただくほうが助かりますが、せっかく氏子の皆さんのご寄附で作られたものですので、長い間現役で活躍してもらえるほうが、作らせて頂いた私どものうれしいですね。

阿蘇はまだ、こないだの雪がだいぶ残ってましたね。

阿蘇はまだ、こないだの雪がだいぶ残ってましたね。

染める作業の前にはとっても重要な型枠作りがあります。

デザインに合わせて型紙を切ります。

機械で切るばあいもありますし、手で切るばあいもあります。

切りあがったら、型枠の網戸の網みたいなとこに貼り付けます。

文字の切った内側に染料が入り込まないようにノリを置きます。

そうすると、全体の生地色は赤に染まっても、文字は染まらす、生地色のまま、白抜きになります。

染める作業の前にはとっても重要な型枠作りがあります。

デザインに合わせて型紙を切ります。

機械で切るばあいもありますし、手で切るばあいもあります。

切りあがったら、型枠の網戸の網みたいなとこに貼り付けます。

文字の切った内側に染料が入り込まないようにノリを置きます。

そうすると、全体の生地色は赤に染まっても、文字は染まらす、生地色のまま、白抜きになります。

これは結構大きな神社ののぼりなんで、型紙を切るときにそんなに細かい部分はありませんが、手拭いなどに細かいデザインを染める時は、一か所、一か所剥ぎ取っていく作業が大変なんですよね。

出来上がりは、やっぱり手間がかかった分だけ、いいものが出来上がります。

最近は、宣伝幟も、部活の応援旗なんかもインクジェットで作成することが多いんですが、

やっぱり手染めにはかないませんね。

これは結構大きな神社ののぼりなんで、型紙を切るときにそんなに細かい部分はありませんが、手拭いなどに細かいデザインを染める時は、一か所、一か所剥ぎ取っていく作業が大変なんですよね。

出来上がりは、やっぱり手間がかかった分だけ、いいものが出来上がります。

最近は、宣伝幟も、部活の応援旗なんかもインクジェットで作成することが多いんですが、

やっぱり手染めにはかないませんね。 どうです?

とっても綺麗じゃないですか?

工場のほうで、ちょうどお祭り用の反応染め袢纏を染めているところに遭遇しましたので、パシリしてみました。

赤と黒のコントラストと獅子毛の柄がかっこいいですよね。

どうです?

とっても綺麗じゃないですか?

工場のほうで、ちょうどお祭り用の反応染め袢纏を染めているところに遭遇しましたので、パシリしてみました。

赤と黒のコントラストと獅子毛の柄がかっこいいですよね。

背中の大紋は「祭」です。

祭り袢纏は既製品もありますが、やっぱり、襟の名入れと好きなデザインと色を選べるから誂えのほうが断然いい感じです。

背中の大紋は「祭」です。

祭り袢纏は既製品もありますが、やっぱり、襟の名入れと好きなデザインと色を選べるから誂えのほうが断然いい感じです。

既に染料で染めてありますが、次の工程でアルカリペイストを塗って色止めします。

出来上がりまで、もうすぐですよ。

既に染料で染めてありますが、次の工程でアルカリペイストを塗って色止めします。

出来上がりまで、もうすぐですよ。 本日、山鹿の「雨乞い太鼓保存会」様の法被を納めさせていただきました。

法被完成品の写真を撮り忘れていましたので、急遽、ご自宅で撮影させていただきました。

お話を伺うと、「雨乞い太鼓」はこちらの地域に昔からあるそうです。

日照りが続いた時に田畑に恵みの雨をと祈願して叩かれたそうです。

法被のデザインはベース色に雨の青と、腰がらに降り注ぐ「雨」をイメージし、白抜き柄を入れてあります。

近々、山鹿「八千代座」でも太鼓を披露されるということです。

ステージでも映えるといいです。

法被制作には最終的に身と袖と襟を縫製して完成させます。

工場の縫製スタッフが身丈や身幅をチェックしながら、ミシンで丁寧に仕立て上げます。

一般的に多いデザインは、身の生地色をカラフルな色で染め、背中の大紋を白抜きします。

襟は目立つように黒で染め、団体名など好きな文字を入れます。

腰がらはお好みで入れたり、入れなかったりですね。

本日、山鹿の「雨乞い太鼓保存会」様の法被を納めさせていただきました。

法被完成品の写真を撮り忘れていましたので、急遽、ご自宅で撮影させていただきました。

お話を伺うと、「雨乞い太鼓」はこちらの地域に昔からあるそうです。

日照りが続いた時に田畑に恵みの雨をと祈願して叩かれたそうです。

法被のデザインはベース色に雨の青と、腰がらに降り注ぐ「雨」をイメージし、白抜き柄を入れてあります。

近々、山鹿「八千代座」でも太鼓を披露されるということです。

ステージでも映えるといいです。

法被制作には最終的に身と袖と襟を縫製して完成させます。

工場の縫製スタッフが身丈や身幅をチェックしながら、ミシンで丁寧に仕立て上げます。

一般的に多いデザインは、身の生地色をカラフルな色で染め、背中の大紋を白抜きします。

襟は目立つように黒で染め、団体名など好きな文字を入れます。

腰がらはお好みで入れたり、入れなかったりですね。

こちらの襟と

こちらの襟と

こちらの大紋の入った身と袖をつなぎ合わせます。

法被の身は正面と背中側の生地は一枚ものです。

肩のところで、曲げて、脇を縫い合わせていきます。

襟が付く、正面側は切り込みを入れ、襟を付けていきます。

昔も今はこの作り方はかわりません。

こちらの大紋の入った身と袖をつなぎ合わせます。

法被の身は正面と背中側の生地は一枚ものです。

肩のところで、曲げて、脇を縫い合わせていきます。

襟が付く、正面側は切り込みを入れ、襟を付けていきます。

昔も今はこの作り方はかわりません。 どうです?

陣羽織です。かわいいでしょう?

節句のお子さんに着せると、これまたかわいいです。

兜の帽子と日の丸鉢巻を被ると凛々しい男の子に大変身です。

親戚一同が集まるお祝いの席で着せてあげると盛り上がりますよ。

うちの子も一歳で着ました。

あ、でもあれ以来着てない!!!!!

どこいったんだ。

さすがにもうきれないかな?

どうです?

陣羽織です。かわいいでしょう?

節句のお子さんに着せると、これまたかわいいです。

兜の帽子と日の丸鉢巻を被ると凛々しい男の子に大変身です。

親戚一同が集まるお祝いの席で着せてあげると盛り上がりますよ。

うちの子も一歳で着ました。

あ、でもあれ以来着てない!!!!!

どこいったんだ。

さすがにもうきれないかな? 只今、絶賛鯉のぼりディスプレイ準備中です。

もうしばらくで、店内ディスプレイが完成しますので、今しばらくお待ちください。

武者のぼりや、床のぼり、陣羽織などなど、とっても美しいものでいっぱいになります。

しかし、何と言っても熊本式鯉のぼりには欠かせないもの。

お子様のお名前と紋を染め上げた「名前旗」です。

鯉のぼりのてっぺんに飾りますので、もちろん一番目立ちます。

それに、ご近所にお子様のフルネームが知れ渡りますので、「〇〇さんちの坊っちゃんは〇〇くん」ということがちゃんとわかります。

これはとてもいいことだと個人的には思ってます。

名前を憶えてもらって、声をかけていただけるご近所のおじいちゃん、おばあちゃんから、とっても可愛がられます。

わたしも長男がおりますんで、経験済みです。

幼稚園の送迎のバスなんかからもよーく見えますので、下の子も誇らしげにお兄ちゃんの名前を友達に教えてあげてました。

只今、絶賛鯉のぼりディスプレイ準備中です。

もうしばらくで、店内ディスプレイが完成しますので、今しばらくお待ちください。

武者のぼりや、床のぼり、陣羽織などなど、とっても美しいものでいっぱいになります。

しかし、何と言っても熊本式鯉のぼりには欠かせないもの。

お子様のお名前と紋を染め上げた「名前旗」です。

鯉のぼりのてっぺんに飾りますので、もちろん一番目立ちます。

それに、ご近所にお子様のフルネームが知れ渡りますので、「〇〇さんちの坊っちゃんは〇〇くん」ということがちゃんとわかります。

これはとてもいいことだと個人的には思ってます。

名前を憶えてもらって、声をかけていただけるご近所のおじいちゃん、おばあちゃんから、とっても可愛がられます。

わたしも長男がおりますんで、経験済みです。

幼稚園の送迎のバスなんかからもよーく見えますので、下の子も誇らしげにお兄ちゃんの名前を友達に教えてあげてました。

我が家も鯉のぼりは6年間も建ててましたのでボロボロですが、名前旗はまだ、しっかりしてるんですよね。

今年から建てないか、鯉のぼりだけ新調するか悩み中です。

我が家も鯉のぼりは6年間も建ててましたのでボロボロですが、名前旗はまだ、しっかりしてるんですよね。

今年から建てないか、鯉のぼりだけ新調するか悩み中です。 こちらは、いつもお世話になっております。株式会社 建吉組様の反応染め袢纏でございます。

熊本では恒例の藤崎八幡宮秋季例大祭に参加になられる時に、着用される袢纏です。

どうです?粋でしょ。

色ももちろんいいですが、デザインがいい!!

これぞ祭り袢纏ですね。

こちらは、いつもお世話になっております。株式会社 建吉組様の反応染め袢纏でございます。

熊本では恒例の藤崎八幡宮秋季例大祭に参加になられる時に、着用される袢纏です。

どうです?粋でしょ。

色ももちろんいいですが、デザインがいい!!

これぞ祭り袢纏ですね。

染めの袢纏は使えば、使い込むほど味がでて、風合いがよくなってきます。

さらに、こちらの袢纏は「シャンタン」という綿に折りが入った生地を使用していますので、とっても落ち着いた感じに仕上がります。

まさに大人の袢纏です。

染めの袢纏は使えば、使い込むほど味がでて、風合いがよくなってきます。

さらに、こちらの袢纏は「シャンタン」という綿に折りが入った生地を使用していますので、とっても落ち着いた感じに仕上がります。

まさに大人の袢纏です。

近くで見るとシャンタン独特の折りが見えますね。

近くで見るとシャンタン独特の折りが見えますね。

せっかく着るなら、こんな袢纏が私も着たいです。

せっかく着るなら、こんな袢纏が私も着たいです。 これなんだと思います?

猫です。

そうです。

じゃなくて、タオルです。

猫の写真をインクジェット印刷という方法で、専用のタオルに印刷して作成された世界にひとつのオリジナルタオルです。

あまりに鮮明で、遠目でみるとタオルなのかポスターなのかわかりません。

これなんだと思います?

猫です。

そうです。

じゃなくて、タオルです。

猫の写真をインクジェット印刷という方法で、専用のタオルに印刷して作成された世界にひとつのオリジナルタオルです。

あまりに鮮明で、遠目でみるとタオルなのかポスターなのかわかりません。

寄ってみても、まるでポスター。

で、これで本当に汗が拭けるのか?

ちゃんと拭けるんですねー。

ちゃんとタオルなんです。

このインクジェット印刷のオリジナルタオルのいいところは写真がそのまま印刷できるので、記念品や贈り物としても大変よろこばれますし、驚かれます。

また、プリンターを使っての印刷になりますので、型がいりません。

ので、制作されるタオルの数ではさほど価格が変わらないというところです。

型を使っての印入れは型代金を作成数で割って、一枚のタオルの価格にのってきますので、どうしても発注数が少ないとタオルの単価は上がりがちです。

還暦のお祝いや部活やクラブの応援に数十枚だけ作りたい!単価が.....。

でも、このインクジェット印刷タオルなら作成数が比較的少ない時でも、リーズナブルにできちゃったりします。

記念品や贈り物で悩まれている方にはこんな、かわいいタオルもおすすめですよ。

出産祝いやお子さんのお祝いなどにもつかえるのでは?

寄ってみても、まるでポスター。

で、これで本当に汗が拭けるのか?

ちゃんと拭けるんですねー。

ちゃんとタオルなんです。

このインクジェット印刷のオリジナルタオルのいいところは写真がそのまま印刷できるので、記念品や贈り物としても大変よろこばれますし、驚かれます。

また、プリンターを使っての印刷になりますので、型がいりません。

ので、制作されるタオルの数ではさほど価格が変わらないというところです。

型を使っての印入れは型代金を作成数で割って、一枚のタオルの価格にのってきますので、どうしても発注数が少ないとタオルの単価は上がりがちです。

還暦のお祝いや部活やクラブの応援に数十枚だけ作りたい!単価が.....。

でも、このインクジェット印刷タオルなら作成数が比較的少ない時でも、リーズナブルにできちゃったりします。

記念品や贈り物で悩まれている方にはこんな、かわいいタオルもおすすめですよ。

出産祝いやお子さんのお祝いなどにもつかえるのでは?

週末の大寒波で、九州熊本も数年ぶりの積雪となりました。

市内はもう、ほとんど雪は残っておりませんが、阿蘇山は、まだ雪を被ったまんまでした。

そんななか、いつもお世話になっています阿蘇神社さんに伺ってきました。

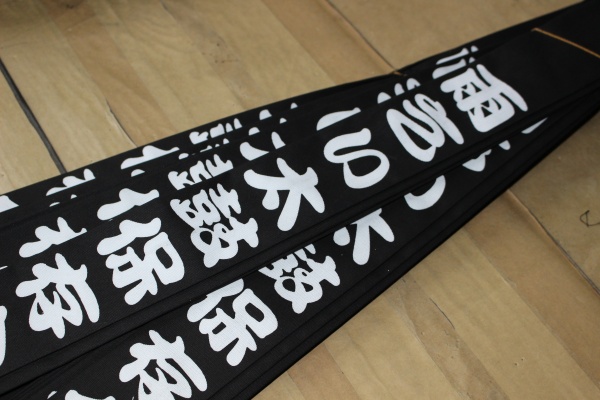

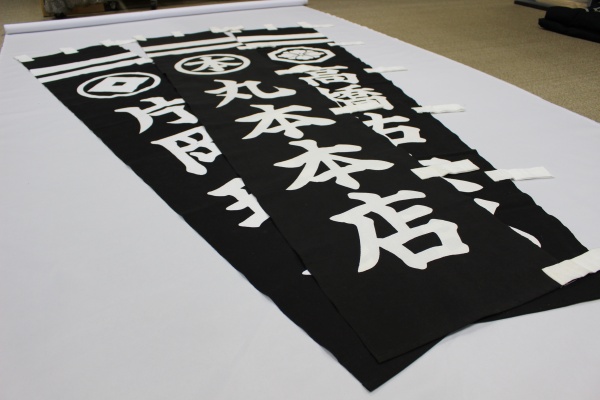

先日、作成いただいた幕が張ってありました。

白地に黒で阿蘇神社様の紋「違い鷹羽(ちがいたかのは)」を入れてあります。

正面用の幕もおつくりしていたのですが、そちらはお正月を過ぎて外されているようでした。

社務所のお守りなどが販売されているところと、お祈願を受付されるところにはまだ、しっかり張ってありました。

阿蘇神社様は大変人気があり、初詣はかなりの参拝者の方々がお越しになられますので、足元が汚れないように、幕の丈は調整してあります。

かなり、横に長い一枚もので、おつくりしましたので、染工場の干場でも存在感がございました。

週末の大寒波で、九州熊本も数年ぶりの積雪となりました。

市内はもう、ほとんど雪は残っておりませんが、阿蘇山は、まだ雪を被ったまんまでした。

そんななか、いつもお世話になっています阿蘇神社さんに伺ってきました。

先日、作成いただいた幕が張ってありました。

白地に黒で阿蘇神社様の紋「違い鷹羽(ちがいたかのは)」を入れてあります。

正面用の幕もおつくりしていたのですが、そちらはお正月を過ぎて外されているようでした。

社務所のお守りなどが販売されているところと、お祈願を受付されるところにはまだ、しっかり張ってありました。

阿蘇神社様は大変人気があり、初詣はかなりの参拝者の方々がお越しになられますので、足元が汚れないように、幕の丈は調整してあります。

かなり、横に長い一枚もので、おつくりしましたので、染工場の干場でも存在感がございました。

平日のも関わらず、多くの参拝者の方がいらっしゃいました。

韓国や中国からの旅行の参拝者も多く、聞きなれない外国語が飛び交っておりました。

外国人の方もしっかりお参りされていて、関心されられました。

阿蘇神社様もまさに、グローバルな人気でした。

平日のも関わらず、多くの参拝者の方がいらっしゃいました。

韓国や中国からの旅行の参拝者も多く、聞きなれない外国語が飛び交っておりました。

外国人の方もしっかりお参りされていて、関心されられました。

阿蘇神社様もまさに、グローバルな人気でした。

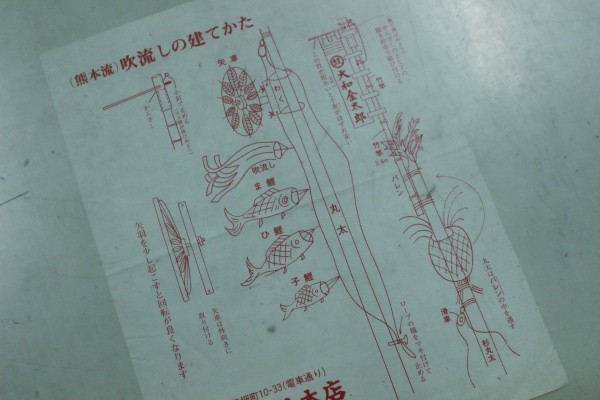

鯉のぼりの立て方や鯉の数、付属品など、鯉のぼりといってもその地方で結構違うものです。

熊本式鯉のぼりはというと、他地域の鯉のぼりと大きく異なる点は名前旗を鯉のぼりの杉の木のてっぺんに立てるところじゃないでしょうか。

節句のお子さんのお名前とそのおうちの家紋を入れて、鯉のてっぺんに配置します。

また、「ばれん」と言われる竹の割いたもので丸い籠とその中央からぴらーと垂らしたものを名前旗のすぐ下に配置します。

ばれんは「ひかご」とも言われるようで太陽を意味するとか?

どうみても、鯉の滝登りのイメージなのですが、諸説あるようです。

矢車に関しても、つけないところもあるようです。

鯉のぼりの立て方や鯉の数、付属品など、鯉のぼりといってもその地方で結構違うものです。

熊本式鯉のぼりはというと、他地域の鯉のぼりと大きく異なる点は名前旗を鯉のぼりの杉の木のてっぺんに立てるところじゃないでしょうか。

節句のお子さんのお名前とそのおうちの家紋を入れて、鯉のてっぺんに配置します。

また、「ばれん」と言われる竹の割いたもので丸い籠とその中央からぴらーと垂らしたものを名前旗のすぐ下に配置します。

ばれんは「ひかご」とも言われるようで太陽を意味するとか?

どうみても、鯉の滝登りのイメージなのですが、諸説あるようです。

矢車に関しても、つけないところもあるようです。